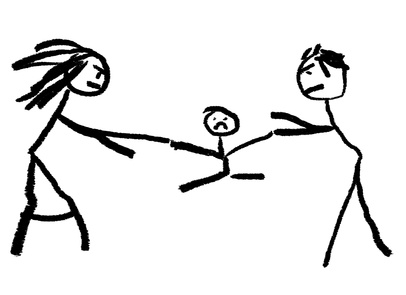

Gleichberechtigung war schon seit es diesen Begriff gibt, ein Zankapfel. Konservative taten sie von Anfang an als überflüssig ab. Befürworter halten sie für unabdingbar, wenn man in einer modernen Gesellschaft leben will. Das Wechselmodell soll Trennungsväter schützen. Doch es ist auch mit Vorsicht zu genießen.

Das Wechselmodell der Kinderbetreuung: Vorteile, Nachteile und was man beachten sollte

Beziehungen entstehen. Beziehungen vergehen. Nicht jede Liebesbeziehung hält ewig (faktisch sind es sogar nur sehr wenige), und wenn sich ein Paar entschließt, in Zukunft getrennt zu leben, dann ist das mit weitreichenden Konsequenzen verbunden. Das gilt im besonderen Maße, wenn Kinder aus der Partnerschaft hervorgegangen sind. Im Zuge einer Trennung spielt die Frage, wer, wann und wie oft die Kinder bei sich hat, eine wichtige Rolle. Das Wechselmodell soll Vätern helfen, gleichermaßen bei der Erziehung nach der Trennung beteiligt zu sein. Ein an sich guter Ansatz, der jedoch Tücken hat, die man bedenken muss, wenn man sich dafür entscheidet.

Der Klassiker versus das Wechselmodell

Die meisten Paare, die sich trennen, einigen sich früher oder später auf eine Regelung, die sich schnell einspielt. Das Kind (oder die Kinder) bleibt bei der Mutter, alle 14 Tage dann ist der Wochenendbesuch beim Vater im Kalender eingetragen. Dieses Modell hat auch Nachteile, denn den wirklichen, echten Alltag erleben Vater und Kind nicht miteinander. Vielmehr ist der Besuch bei Papa eher ein ständig wiederkehrendes kleines Urlaubserlebnis, Raum für alltägliche Dinge bleibt wenig. Andererseits hat das Kind Regelmäßigkeit und Orientierung, die Rollen sind klar verteilt, das kann durchaus funktionieren. Was aber ist beim Wechselmodell anders?

Das Wechselmodell sieht gewissermaßen gleiches Recht für alle vor. Anders ausgedrückt heißt das, dass Kinder zu gleichen Teilen ihre Zeit bei der Mutter und dem Vater verbringen. Das klingt zunächst einmal fair, birgt aber eine große Gefahr: die, dass die Kinder darunter leiden. Zumindest sah es das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz so. Es urteilte bereits im Jahre 2010, dass das Wechselmodell zur Belastung für Kinder werden kann.

Ohne Einigkeit geht nichts

Einigkeit ist bei Paaren, die sich trennen, nicht gerade das, was ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Im schlimmsten Fall wird mächtig viel „schmutzige Wäsche gewaschen“, im besten Fall geht die Trennung einigermaßen friedlich über die Bühne. Hier sah das OLG Koblenz den Knackpunkt, denn es folgte zwei Leitsätzen, die maßgeblich sind für das Funktionieren des Wechselmodells:

- Ein Betreuungs-Wechselmodell setzt die Bereitschaft und Fähigkeit der Eltern voraus, miteinander zu kooperieren und zu kommunizieren. Gegen den Willen eines Elternteils kann ein Betreuungs-Wechselmodell nicht familiengerichtlich angeordnet werden.

- Ein Betreuungs-Wechselmodell ist mit dem Kindeswohl nicht vereinbar, wenn das Kind durch den ständigen Wechsel belastet wird und keine Stabilität erfahren kann.

Im verhandelten Fall waren jedoch weder die Bereitschaft noch die Fähigkeit zu erkennen, dass das Wohl des Kindes im Vordergrund stand. Die Mutter beklagte, dass ihre Kinder unter dem häufigen Orts- Bezugspersonenwechsel litten und Verhaltensauffälligkeiten zeigten. Der Vater sah das ganz anders und wollte die Weiterführung des Wechselmodells vor Gericht durchsetzen. Letztlich gewann die Mutter den Fall, es lief auf „den Klassiker“ hinaus, weil die Richter nicht sehen konnten, dass das Wechselmodell den Kindern guttat.

Wie es geht

Der Fall des OLG Koblenz zeigt, dass das Wechselmodell nur funktionieren kann, wenn eine gewisse Übereinstimmung bei den ehemaligen Partnern besteht. Die zu erreichen, erfordert eine Menge Beziehungsarbeit, auch und gerade weil die Beziehung nicht mehr existiert. Man muss es eher so sehen, dass eine neue Form der Beziehung erreicht werden muss, die darauf ausgerichtet ist, nach wie vor in erster Linie im Sinne des Kindes zu handeln. Früher ging das schließlich auch. Wenn sich beide Partner einig sind und nicht versteckte Machtkämpfe ausgefochten oder alte Verletzungen subtil mit hineinspielen, kann es klappen mit dem Wechselmodell. Und dann hat es durchaus Charme, denn wenn das Kind (zum Beispiel) eine Woche beim Vater und eine bei der Mutter lebt, ist nicht nur für die Regelmäßigkeit gesorgt, die es braucht. Auch erleben beide Elternteile Alltag und Freizeit in gleichem Maße. Immer ist das Wechselmodell jedoch nicht sinnvoll. Vor allem hat ein Kind aber auch deutlich mehr von seinem Vater, der im klassischen Modell deutlich zu kurz kommt.

Der weite Weg

Es gibt Konstellationen, die gegen das Wechselmodell sprechen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die getrennten Eltern sehr weit voneinander entfernt leben. Es ist das eine, wenn ein Kind alle 14 Tage (wobei natürlich auch andere Intervalle denkbar sind) eine recht lange Fahrt auf sich nimmt, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Und das andere, wenn das in der Konsequenz bedeutet, dass sich quasi zwei Leben aufbauen lassen müssen. Wenn mit dem Wechselmodell deutlich längere Anfahrtswege zur Schule verbunden sind, wenn womöglich die besten Freunde nicht mehr ohne weiteres erreichbar sind oder Hobby wie Musik oder Sport zu einer kaum zu stemmenden Herausforderung werden, sollte das Wechselmodell ernsthaft überdacht werden. Wir sind an dieser Stelle wieder am Ausgangspunkt angekommen, dem Wohl des Kindes.

Ein gutes Wechselmodell ist eines, das dafür sorgt, dass es dem Kind gut so gut wie möglich geht, besser als das bei anderen Absprachen der Fall wäre. Ein schlechtes Wechselmodell ist eines, unter dem das Kind leidet. Und früher oder später ganz sicher auch die Eltern. Ein Modell, das vor Gericht landet, hat sich als nicht praxistauglich erwiesen. Egal, wie es heißt.